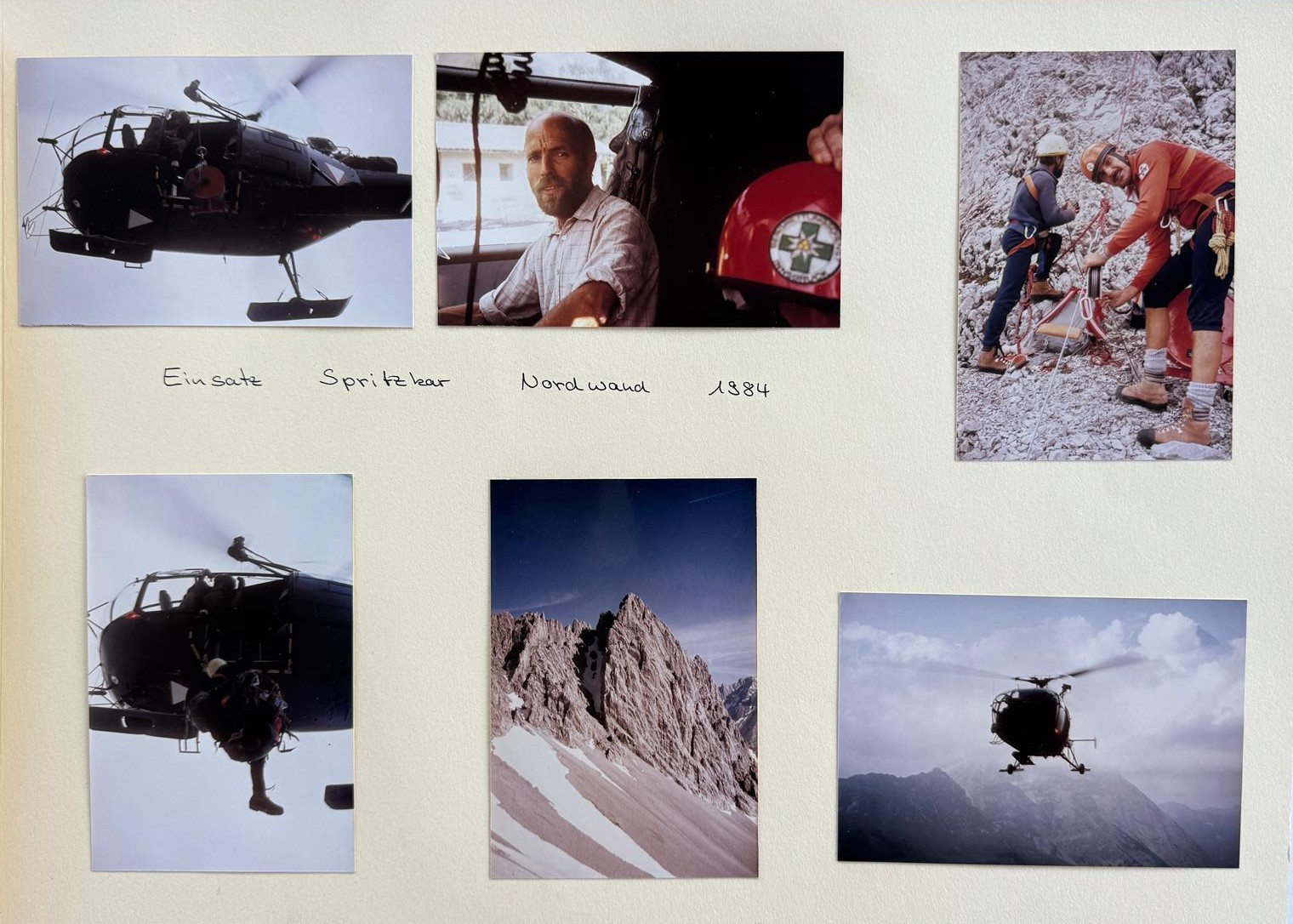

Aus der Erinnerung von Kurt Pittracher Nov. 2025

Text Walter Spitzenstätter

Im Normalfall hält sich Kurt Pittracher mit Bemerkungen zu Bergrettungsthemen sehr zurück, seit er 2005, nach 35 Jahren als Ausbildungsleiter der Ortsstelle Innsbruck, „in Pension“ gegangen ist. Eine überaus motivierte junge Mannschaft hatte damals die Führungstätigkeit der Ortsstelle übernommen und Kurt hatte sich vorgenommen keinesfalls den Vorstellungen der neuen Generation in irgendeiner Form „dreinzureden“. Er hatte sich weitgehend aus der Einsatztätigkeit zurückgezogen. Seine bis dahin 48 Jahre dauernde aktive Tätigkeit für die Bergrettung Innsbruck hat er damit konsequent abgeschlossen und bleibt natürlich weiterhin ein überzeugtes Mitglied der Bergrettung.

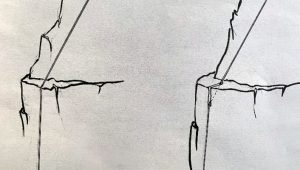

Wie der Praktiker das Material Stahlseil sieht

Wenn allerdings die Rede auf die moderne Abseiltechnik kommt und es wird rundum nur bewundernd genickt, wenn die Vorzüge der mehrfach geänderten Seilarten, welche für die redundante Bergetechnik heute verwendet werden, als „der Weisheit letzter Schluss“ gepriesen werden, dann geraten die Gehirnganglien von Kurt in Wallung und es folgt sofort sein Hinweis auf die Erfahrungen, die er mit dem Stahlseil als Praktiker gemacht hatte.

Nun kann man zur Anwendung des Stahlseiles stehen wie man will, eines muss man vorneweg einfach anerkennen: Auch in dieser Zeit wurden alle Bergungen mit viel Fleiß und Einsatzbereitschaft abgewickelt, wobei zuletzt die Tauglichkeit des Stahlseilgerätes auch durch die Innovationen von Kurt Pittracher immer wieder unter Beweis gestellt wurden. Kurt hatte sich als gelernter Spengler und Glaser ständig mit verschiedensten handwerklichen Problemstellungen zu befassen, die er stets geschickt zu bewältigen imstande war. Diese Eigenschaft brachte er auch im Bereich des Bergrettungswesens ein und hat einige sehr praktische und zielführende Innovationen getestet, entwickelt und als Teil des Ausbildungsprogramms eingeführt. Als seine bekanntesten, bis heute gebräuchlichen Bergungsmethoden gelten die Kaperbergung und die Technik mit dem Schremm Hammer, mit dem man einen im Eis eingekeilten Körper freibekommen kann.

Besonders intensiv befasst hatte sich Kurt mit dem Thema Stahlseil. Er bewundert das Material, das sich durch höchste Tragkraft und dauerhafte Verlässlichkeit auszeichnet. Nicht umsonst werden alle Seilbahnen mit Stahlseilen für Trag- und auch für Zuglasten eingesetzt. Besonders überzeugend für die Sicherheit und Qualität von Stahlseilen ist deren Verwendung im Bereich von Aufzügen, wo man von einer weltweit in hunderten Millionen Anwendungen ausgehen kann. Diese Art Einsatz von Stahlseilen entspricht ziemlich genau den Bedürfnissen im Bergrettungswesen: Es werden Menschen transportiert, die senkrecht ab- oder aufgezogen werden müssen. Keine Frage, dass ein Höchstmaß an Sicherheit in beiden Fällen selbstverständlich ist.

Entwicklung des Stahlseilgerätes

Als „Erfinder des Stahlseilgerätes“ gilt der Leiter der Ausbildungs- und Entwicklungsabteilung der Heeres Gebrigs-Sanitätsschule in St. Johann, Dr. Fritz Rometsch, der schon 1940 die Idee der Verwendung von Stahlseilen für Bergungen aus hohen Wänden in die Tat umsetzte. Gemeinsam mit den damals besten Alpinisten, die ebenfalls beim Heer eingezogen waren, wie Kuno Rainer und Hannes Schmidhuber, hatte Rometsch die ersten Abseilversuche mit Stahlseilen an den Wänden des Kaisergebirges unternommen. Als 1942 auch noch Wastl Mariner zu dieser Einheit dazukam, hatte man eine kongeniale Mannschaft zur Weiterentwicklung des Stahlseiles mit all seinen Geräten, die zum Abseilen und Aufziehen erforderlich waren, beisammen. Es wurde eine Erfolgsgeschichte, welche die führende Rolle Österreichs im damaligen Bergrettungswesen begründet hatte.

Bis 1970, zum Beginn der Tätigkeit von Kurt Pittracher als Ausbildungsleiter der Ortsstelle Innsbruck, hatte man nur Stahlseilrollen mit einer Länge von 100 m, Dicke 5mm, mit einer Bruchlast von 1850 kg im Einsatz. In den allermeisten Fällen fand man damit das Auslangen, weil mehrere 100 m lange Seile gekoppelt werden konnten. Die Erfahrung hatte jedoch gezeigt, dass der Idealfall für die Durchführung einer Wandbergung immer der Aufbau des Stahlseilgerätes möglichst nahe des Gipfels sein sollte und außerdem die Bergung aus der Wand anschließend bis zum Wandfuß erfolgen sollte. Für Wandhöhen bis zu maximal 500 m konnte diese Forderung erfüllt werden. Allerdings ergaben sich oftmals bereits nach zwei- bis dreimaligem Koppeln der Seile große Probleme beim Einholen des Seiles nach oben. Die Seile schnitten sich in Felskanten, an denen sie auflagen, ein und blockierten das Seil an diesen Stellen durch die Ankunft der Kupplungsstücke, die in dem 5 mm schmalen Spalt des Seiles nicht durchgezogen werden konnten.

Bis 1970, zum Beginn der Tätigkeit von Kurt Pittracher als Ausbildungsleiter der Ortsstelle Innsbruck, hatte man nur Stahlseilrollen mit einer Länge von 100 m, Dicke 5mm, mit einer Bruchlast von 1850 kg im Einsatz. In den allermeisten Fällen fand man damit das Auslangen, weil mehrere 100 m lange Seile gekoppelt werden konnten. Die Erfahrung hatte jedoch gezeigt, dass der Idealfall für die Durchführung einer Wandbergung immer der Aufbau des Stahlseilgerätes möglichst nahe des Gipfels sein sollte und außerdem die Bergung aus der Wand anschließend bis zum Wandfuß erfolgen sollte. Für Wandhöhen bis zu maximal 500 m konnte diese Forderung erfüllt werden. Allerdings ergaben sich oftmals bereits nach zwei- bis dreimaligem Koppeln der Seile große Probleme beim Einholen des Seiles nach oben. Die Seile schnitten sich in Felskanten, an denen sie auflagen, ein und blockierten das Seil an diesen Stellen durch die Ankunft der Kupplungsstücke, die in dem 5 mm schmalen Spalt des Seiles nicht durchgezogen werden konnten.

Kurt Pittracher, der stets bemüht war die Bergrettungstechnik zu perfektionieren, ließ dieser Umstand nicht ruhen, bis er die Lösung durch die Herstellung von überlangen Stahlseilen durchsetzen konnte. Obwohl von Wastl Mariner damals ein klares „Nein“ für längere Seile als 100 m ausgegeben wurde, hatte sich seine Überlegung durchgesetzt, die da hieß: Warum sollte ein durchgehend 300 m langes Seil weniger Sicherheit bieten als drei mittels Kupplungen verbundene 100 m Seile? Die Risken der Kupplungen können dadurch gänzlich ausgeschalten werden. Schon der erste Versuch mit seinem 300 m Stahlseil bei einer Übung an der Martinswand hat gezeigt, dass es problemlos funktioniert und man nunmehr in einem Zug über die ganze Wand bis zum Einstieg abfahren konnte ohne jede Behinderung, die durch Kupplungen entstehen hätte können.

Das größte Problem gab es jedoch bei immer wiederkehrenden Unfällen an den Nordwänden von Laliders. Für Bergungen im oberen Wandbereich wurden die 100 m Stahlseile eingesetzt, die im Falle von mehrfachen Kupplungen immer wieder zu heiklen Situationen geführt haben. Außerdem gab es durch die große Wandhöhe (800 m) nur die Möglichkeit per Aufwinde den Verletzten zum Gipfel heraufzuholen. Für 100 m Aufwinden von 2 Personen benötigt man ca. eine Stunde. Bei Einsätzen im unteren Wandbereich konnte man nur von unten einsteigen und die Bergung mittels Umlenkrolle an der Unfallstelle vom Wandfuß aus gesteuert durchführen. Die Forderung zur Anschaffung eines 800 m langen Stahlseiles zur Lösung der Bergungspraktiken an den Lalidererwänden war für Kurt Pittracher die logische Folge zur Weiterentwicklung der Stahlseiltechnik im Bergrettungsdienst.

Das größte Problem gab es jedoch bei immer wiederkehrenden Unfällen an den Nordwänden von Laliders. Für Bergungen im oberen Wandbereich wurden die 100 m Stahlseile eingesetzt, die im Falle von mehrfachen Kupplungen immer wieder zu heiklen Situationen geführt haben. Außerdem gab es durch die große Wandhöhe (800 m) nur die Möglichkeit per Aufwinde den Verletzten zum Gipfel heraufzuholen. Für 100 m Aufwinden von 2 Personen benötigt man ca. eine Stunde. Bei Einsätzen im unteren Wandbereich konnte man nur von unten einsteigen und die Bergung mittels Umlenkrolle an der Unfallstelle vom Wandfuß aus gesteuert durchführen. Die Forderung zur Anschaffung eines 800 m langen Stahlseiles zur Lösung der Bergungspraktiken an den Lalidererwänden war für Kurt Pittracher die logische Folge zur Weiterentwicklung der Stahlseiltechnik im Bergrettungsdienst.

Für Bergungen an der Martinwand hat Kurt eigens ein 500m langes Stahlseil mit der Stärke von 6 mm angeschafft, das er in einer speziell dafür aufgestellten Box am oberen Rand der Wand fix stationierte. Die Bruchlast dieses Seiles beträgt 2700 kg. Dadurch hatte man eine 9-fache Sicherheit und kam damit sogar bis in den Wald hinunter.

Auch der Test des daraufhin gelieferten 800 m langen, 6 mm starken Stahlseiles war ein überzeugender Erfolg bei der ersten Übung an der Lalidererwand. Es konnte nun erstmals über die gesamte 800 m hohe Wand vom Gipfel aus abgeseilt werden. Allerdings hatte man erkannt, dass eine gewisse Reserve an Seillänge gegeben sein sollte, damit man tatsächlich an jeder Stelle ohne Verlängerung bis zum Wandfuß gelangen kann. Auch diese Forderung wurde erfüllt und mit dem 900 m langen Stahlseil die Voraussetzung geschaffen für jede denkbare Unfallstelle in Tirol gerüstet zu sein.

Stationierung der Stahlseile an den Brennpunkten

Das 900 m Stahlseil inklusive Trommel wiegt 130 kg. Dass ein derartiges Gewicht nur mit Helikopterunterstützung zum Einsatz kommen kann versteht sich von selbst. Allerdings hat man schon von Beginn an geplant an den wenigen Punkten in Tirol, wo ein derart langes Seil erforderlich ist, ein solches Stahlseil fix zu stationieren. Auf der Lalidererspitze wurde das 900 m Stahlseil an der Biwakschachtel deponiert. Die schwere Trommel wurde bei der Biwakschachtel belassen und je nach Erfordernis wurde der Beginn des Seils durch mehrere Bergretter bis zum Aufbauplatz gezogen. Zum Beispiel auf den Gipfel der Lalidererspitze, oder beim Ausstieg aus der Direkten oder östlich hinüber auf den Gipfel der Lalidererwand zur Verankerung für die Schmid-Krebs. Beim Bergemanöver wurde dann das Seil über die Bremstrommel geführt, den Retter abgeseilt und mit dem Ende des Seiles ist der Mann an der Aufrolltrommel dann bis zur Bremstrommel an der Verankerung aufgestiegen. Auf diese Weise konnte das schwere Gerät immer vor Ort bleiben und trotzdem an den notwendigen Stellen ohne Hubschrauberunterstützung zum Einsatz kommen.

Das 900 m Stahlseil inklusive Trommel wiegt 130 kg. Dass ein derartiges Gewicht nur mit Helikopterunterstützung zum Einsatz kommen kann versteht sich von selbst. Allerdings hat man schon von Beginn an geplant an den wenigen Punkten in Tirol, wo ein derart langes Seil erforderlich ist, ein solches Stahlseil fix zu stationieren. Auf der Lalidererspitze wurde das 900 m Stahlseil an der Biwakschachtel deponiert. Die schwere Trommel wurde bei der Biwakschachtel belassen und je nach Erfordernis wurde der Beginn des Seils durch mehrere Bergretter bis zum Aufbauplatz gezogen. Zum Beispiel auf den Gipfel der Lalidererspitze, oder beim Ausstieg aus der Direkten oder östlich hinüber auf den Gipfel der Lalidererwand zur Verankerung für die Schmid-Krebs. Beim Bergemanöver wurde dann das Seil über die Bremstrommel geführt, den Retter abgeseilt und mit dem Ende des Seiles ist der Mann an der Aufrolltrommel dann bis zur Bremstrommel an der Verankerung aufgestiegen. Auf diese Weise konnte das schwere Gerät immer vor Ort bleiben und trotzdem an den notwendigen Stellen ohne Hubschrauberunterstützung zum Einsatz kommen.

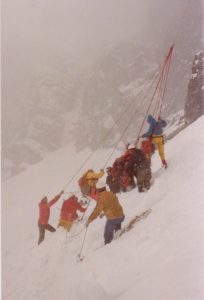

Bei der größten Bergung 1979, wo zwei Kletterer bei tief winterlichen Verhältnissen erst nach drei gerade noch überstandenen Biwaks endlich gerettet werden konnten, war es erforderlich drei Mal ein 800 m langes Stahlseil durch tiefen Schnee bis auf den Gipfel getragen zu werden. Die furchtbaren Wetterbedingungen schlossen einen Hubschraubertransport aus. Die Mannschaften mussten das Seil von der Trommel abwickeln und per Hand, aufgeteilt auf viele Bergretter, in einer Kolonne stapfend an die 6 Stunden vom Roßloch aufsteigen. Zwei Seile konnten nicht mehr aufgezogen werden und mussten aus den oben beschriebenen Gründen geopfert werden. Das dritte Seil war das letzte, das überhaupt zur Verfügung stand – ein Glück, dass die Bergung schließlich am vierten Tag mit vier Personen (erstmals) am Stahlseil für beide Betroffene glimpflich ausgegangen ist. Der Nachweis, dass Bergungen auch unter widrigsten Bedingungen und auch ohne Helikopterunterstützung von jedem Ort in Tirol per Stahlseil erfolgreich abgewickelt werden können, ist damals eindrucksvoll erbracht worden.

Bei der größten Bergung 1979, wo zwei Kletterer bei tief winterlichen Verhältnissen erst nach drei gerade noch überstandenen Biwaks endlich gerettet werden konnten, war es erforderlich drei Mal ein 800 m langes Stahlseil durch tiefen Schnee bis auf den Gipfel getragen zu werden. Die furchtbaren Wetterbedingungen schlossen einen Hubschraubertransport aus. Die Mannschaften mussten das Seil von der Trommel abwickeln und per Hand, aufgeteilt auf viele Bergretter, in einer Kolonne stapfend an die 6 Stunden vom Roßloch aufsteigen. Zwei Seile konnten nicht mehr aufgezogen werden und mussten aus den oben beschriebenen Gründen geopfert werden. Das dritte Seil war das letzte, das überhaupt zur Verfügung stand – ein Glück, dass die Bergung schließlich am vierten Tag mit vier Personen (erstmals) am Stahlseil für beide Betroffene glimpflich ausgegangen ist. Der Nachweis, dass Bergungen auch unter widrigsten Bedingungen und auch ohne Helikopterunterstützung von jedem Ort in Tirol per Stahlseil erfolgreich abgewickelt werden können, ist damals eindrucksvoll erbracht worden.

Anwendung in der Einsatzpraxis

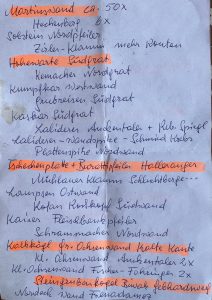

Die Ortsstelle Innsbruck führte in der Zeit von 1970 bis 2005 über hundert Einsatzübungen mit dem Stahlseilgerät in verschiedenen Klettergebieten Tirols durch. Überall wurden Bergeübungen durchgeführt (nicht nur Abseilen). Entweder stieg eine Seilschaft in die Route ein, oder es wurden 2 Mann in die Mitte der Wand abgeseilt, das Seil abgezogen und daraufhin die Bergung abgewickelt. An der Schmied-Krebs (Lalidererwand) hat die abgesetzte Seilschaft sogar biwakiert und wurde erst am nächsten Tag geborgen.

Kurt Pittracher kam mit seiner Mannschaft dabei z.B.:

Ins Kaisergebirge, wo eine Bergung aus dem Fleischbankpfeiler geübt wurde,

ins Rofan, wo am Roßkopf über die Südwand abgeseilt wurde,

in die Tuxer Alpen, wo am Schrammacher NNO-Grat und in der N-Wand trainiert wurde (Biwak),

ins Wetterstein, wo im Winter ein Einsatz an der Hannemannführe simuliert wurde,

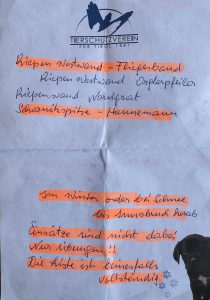

in die Kalkkögel, wo an folgenden Routen Stahlseil-Bergeübungen durchgeführt wurden:

- Riepenwand NW-Wand am Fliegerbandl im Winter

- Riepenwand Orglerpfeiler

- Riepenwand Nordgrat

- Nordeck NW-Wand Frenademetz

- Steingrubenkogel Gebhardweg mit Biwak im Winter

- Gr. Ochsenwand Kalte Kante im Winter

- Kl. Ochsenwand 2x an der Fischer Fohringer

- Kl. Ochsenwand 2x an der Auckenthaler,

ins Karwendel, wo an folgenden Routen Übungen mit dem Stahlseil erfolgten:

- Lamsenspitze Ostwand

- Lalidererspitze dir. N-Wand Rebitsch-Spiegl

- Lalidererspitze N-Wand Auckenthaler

- Kaskarspitze Südgrat

- Halleranger Tschechenplatte im Winter

- Halleranger Burattipfeiler

- Gr. Solstein Nordpfeiler

Hauptsächliches Übungsgebiet war natürlich das Einsatzgebiet der Ortsstelle Innsbruck.

Hier wurde in der Mühlauer Klamm eine Schluchtbergung geprobt,

in der Zirler Klamm wurden an mehreren Routen Bergeübungen gemacht,

am Grubreisen Südturm Südgrat,

an der Kumpfkarspitze über die Westwand,

am Kemacher Nordgrat

und über den Südgrat der Hohen Warte wurde ebenfalls eine Bergeübung abgehalten.

An der Südwand des Hechenbergs wurden sechs Mal Stahlseilbergungen geübt, wobei Verankerungsplätze für die verschiedenen Anstiege vorbereitet wurden.

Bei einem kürzlich (24.10.25) in der Ortsstelle stattfindenden Gedankenaustausch zwischen erfahrenen und jungen Bergrettern, bei dem man sich die neue Bergetechnik „Microsystem” gemeinsam angesehen hat, sind Kurt ad hoc viele Übungen der Ortsstelle Innsbruck mit dem Stahlseil in steilen Wänden eingefallen, die er frei aus dem Gedächtnis aufgeschrieben hat. Das zeigt uns, wie faszinierend die Bergrettung sein kann und wie sie uns ein Leben lang im Bann hält. ;-) O-Ton Kurt Pittracher: „Diese Liste ist noch lange nicht vollständig.”

|

|

Einträge, die orange hinterlegt sind, sind Winterübungen.

Vorbereitungen für Stahlseilbergungen an der Martinswand

Das größte Augenmerk hat Kurt Pittracher auf die von Kletterern am meisten besuchte Martinswand gelegt. Ca. 50 Martinswandübungen wurden in seiner Zeit abgehalten und dabei die Vorbereitungen für einen raschen und zielgerichteten Einsatz immer weiter ausgebaut. Es wurde der Aufstieg zum obersten Wand-Ende mit Swarovski Rückstrahlern markiert, die an den Bäumen in Augenhöhe montiert, vor allem in der Nacht das Erreichen des Aufbauplatzes wesentlich erleichtern. Die drei wichtigsten Verankerungen, die für die unterschiedlichen Routen in der Wand zum Erreichen eines Verletzten notwendig sind, wurden genau ermittelt, durch wiederholte Übungen bestätigt und schließlich markiert.

Durch die Anschaffung des 500 m Stahlseiles, das zum Tragen bis zum Aufbauplatz nicht mehr geeignet ist, entschloss man sich direkt an der Verankerungsstelle eine Vorrichtung zu bauen in der das Stahlseil samt Zubehör gut verstaut werden konnte, um im Bedarfsfall direkt zur Verfügung zu stehen. Außerdem hatte man am Gipfel der Martinswand einen Platz eingeebnet, der für allfällige Hubschrauberunterstützung Verwendung finden konnte. Bis heute zollt auch die neue, junge Bergrettungsgeneration diesen Vorarbeiten respektvolle Anerkennung.

Was die Bergetechnik in der Wand betrifft hat Kurt eine klare Vorstellung wie die Aktion am einfachsten, schnellsten und damit am schonendsten für den Patienten erfolgen muss. Gerade durch die schwierigen Einsätze in der Martinswand, wo wir frei hängende Personen mittels Stahlseil im exakten Vorbeifahren übernehmen mussten, hat sich gezeigt wie zweckmäßig die Methode der Kaperbergung ist. In einer Steilwand hat der Einsatz einer Gebirgstrage keinen Sinn, ein bewegungsunfähiger Kletterer muss so schnell wie möglich aus seiner Lage befreit werden, unabhängig von der Schwere seiner Verletzungen. Der Verunglückte wird direkt am Stahlseil beim Retter fixiert und anschließend wird sein Kletterseil mit einem scharfen Messer durchtrennt und somit aus seiner „Gefangenschaft“ gekapert und sofort weiter zum Wandfuß abgeseilt, wo er anschließend sanitätsmäßig behandelt werden kann.

Ein beispielhafter Einsatz mit Stahlseil an einer hohen Karwendel Wand

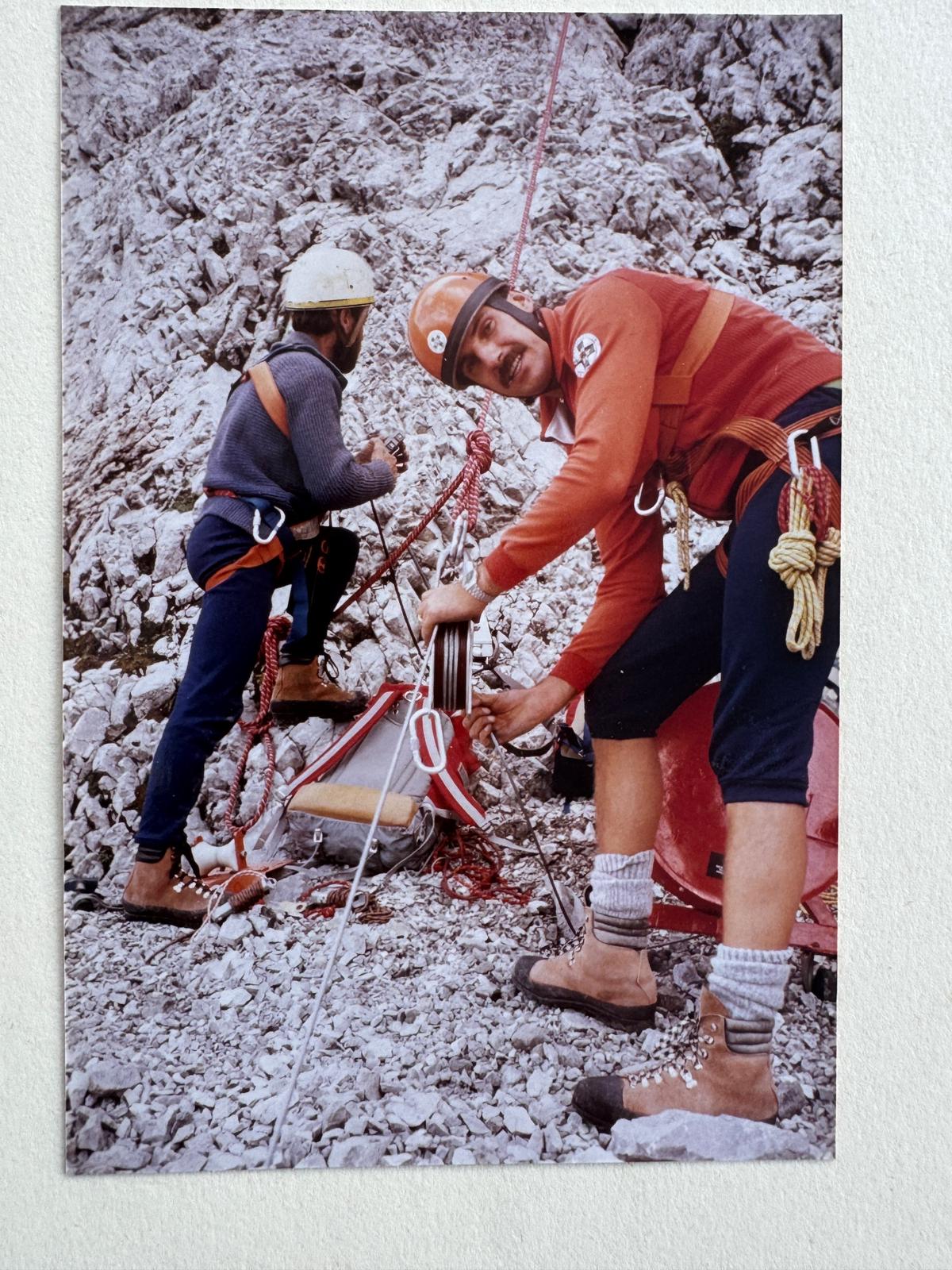

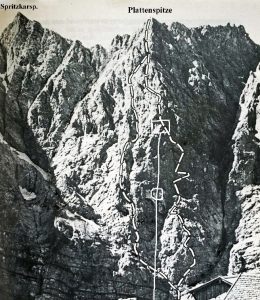

Am 1. September 1984 ist eine deutsche Seilschaft in die Nordwand der Plattenspitze im Karwendelgebirge eingestiegen und kam ca. 300 m gut voran. Dann passierte das Unglück. Einer der beiden Kletterer stürzte und schlug dabei mehrmals an den Felsen auf, wobei er sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Sein Partner blieb unverletzt, er bemühte sich um eine erste notdürftige Versorgung und veranlasste durch Hilfe-Rufe die Organisation einer Rettung aus der Wand.

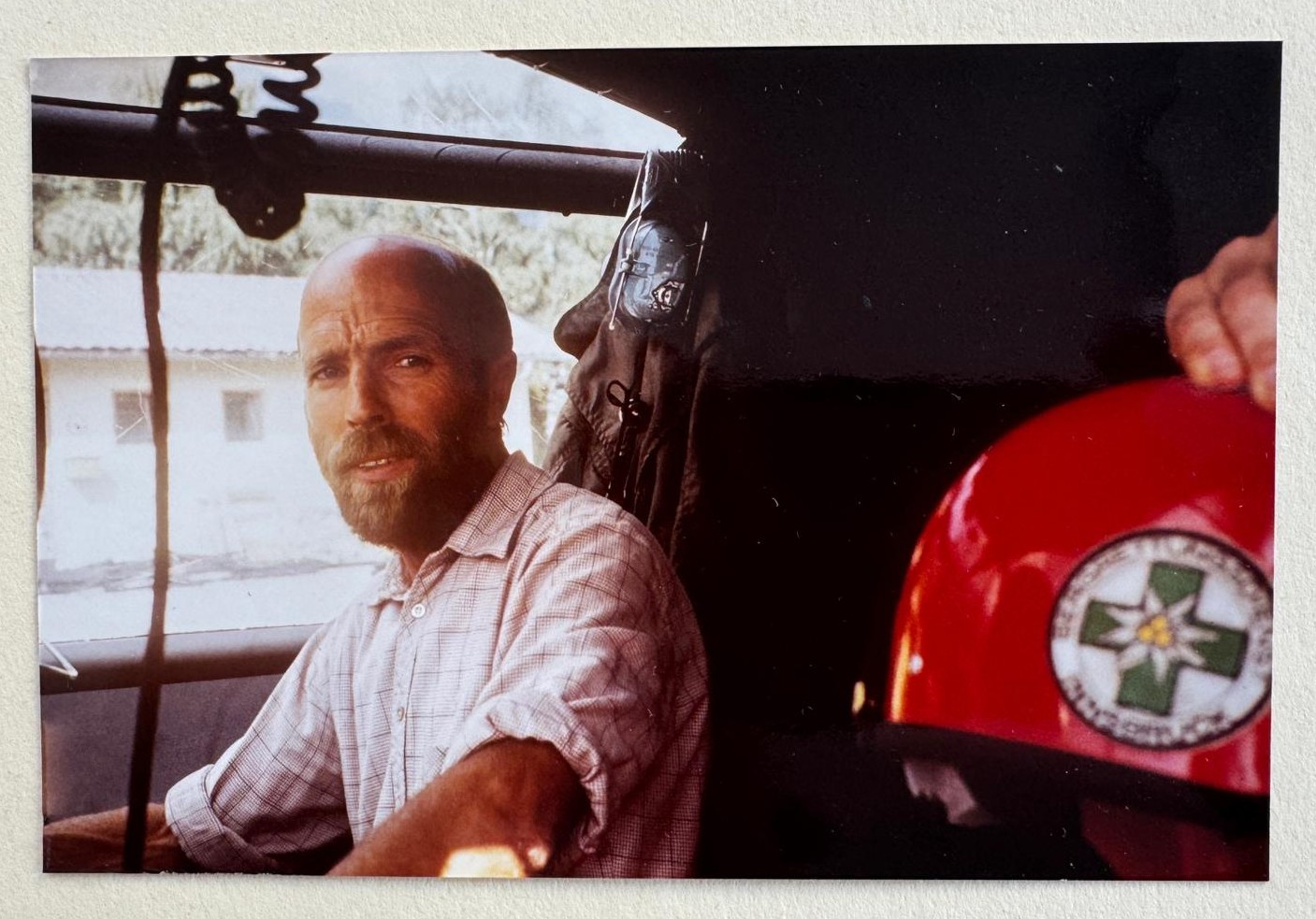

Die Ortsstelle Maurach wurde alarmiert und gleichzeitig der Hubschrauber des Bundesheeres zur Erkundung der Gegebenheiten angefordert. Die Alouette III des BH-Stützpunktes Schwaz startete mit Pilot, Windenführer und Flugretter. Gleichzeitig wurde in Maurach versucht eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Lage sein musste, die Bergung eines Schwerverletzten aus einer 800 m hohen Wand mit steilem, schwierigen Gelände durchzuführen.

Die Ortsstelle Maurach wurde alarmiert und gleichzeitig der Hubschrauber des Bundesheeres zur Erkundung der Gegebenheiten angefordert. Die Alouette III des BH-Stützpunktes Schwaz startete mit Pilot, Windenführer und Flugretter. Gleichzeitig wurde in Maurach versucht eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der Lage sein musste, die Bergung eines Schwerverletzten aus einer 800 m hohen Wand mit steilem, schwierigen Gelände durchzuführen.

Schon beim Anflug in die Eng wurde dem Piloten klar, dass ein Absetzen von Mannschaft und Material am Gipfel der Plattenspitze wegen des herrschenden Nebels nicht möglich ist. Bei der diesbezüglichen Kommunikation mit der Einsatzleitung in Maurach wurde klar, dass weder Mannschaft in notwendigem Umfang noch das entsprechende Material für eine zu erwartende derart problematische Rettungsaktion, zur Verfügung stand.

Daraufhin wurde die Ortsstelle Innsbruck, die ein 800 m langes Stahlseil zur Verfügung hatte gebeten den Einsatz zu übernehmen. Julius Schuss hatte Pager Dienst und übernahm den Einsatz. Auch in Innsbruck war es damals notwendig durch etliche Telefonate Kameraden aufzutreiben, die plötzlich bereit sein mussten zu einem schwierigen Wandeinsatz aufzubrechen. Es war schon 14 Uhr, große Eile war sowohl wegen der ernsten medizinischen Notlage als auch im Hinblick auf den bereits kurzen Tag und der daraus resultierenden Dunkelheit gegeben. Wolfgang Leitner und Kurt Pittracher konnten gerade noch vor ihrem Aufbruch zu einer privaten Bergtour erreicht werden und hatten sich sofort für den Einsatz vorbereitet.

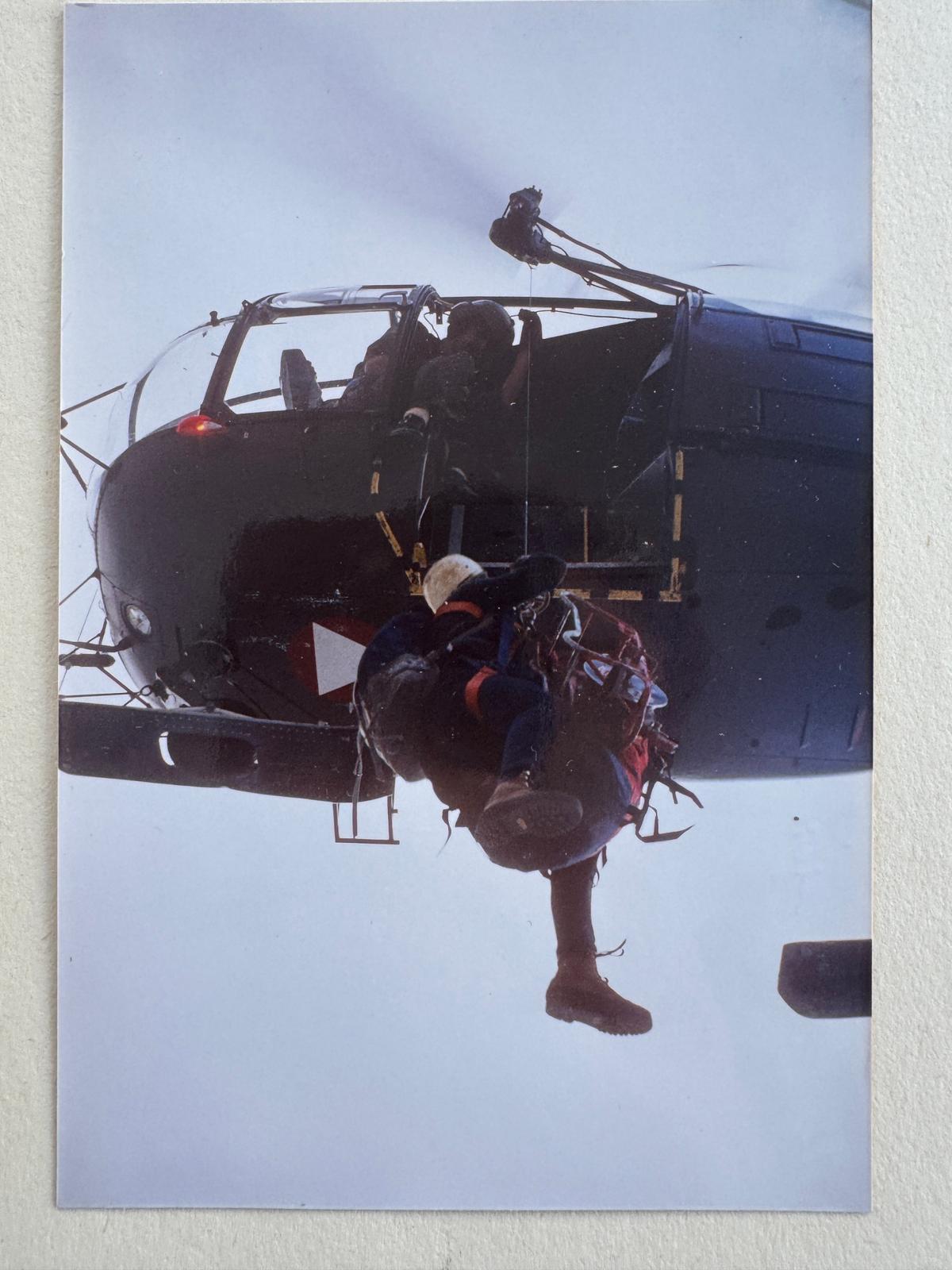

Nun waren nur drei Mann zur Verfügung, die sollten eine Bergung aus einer 800 m Wand allein durchführen – das erzeugte verständlicherweise Stress. Die persönliche Ausrüstung wurde zusammengesucht – und es durfte vor allem nichts vergessen werden was für die Bergung benötigt wird. 800 m Stahlseil, Verankerungsmaterial, 2 x 50 m Seile, Reepschnüre, medizinisches Material u.s.w. Die Bergretter wurden mit der Funkstreife zum Flughafen gebracht, wo sie mit all dem schweren Gerät von der Alouette III aufgenommen werden sollten.

Der Bundesheer Hubschrauber hatte zuvor in der Eng alles versucht um eine Rettung aus der Wand noch an diesem Tag zu ermöglichen. Die Nebel-Untergrenze lag bei ca. 600 m über dem Wandfuß, die obersten 200 m waren undurchdringlich. Nach längerem Suchen entschloss sich der Pilot dazu den Flugretter auf einem gut sichtbaren Absatz, der sich ungefähr in der Falllinie des Verunfallten befand, abzusetzen. Hier musste der Flugretter warten bis der Pilot eine Mannschaft mit Stahlseilgerät aufnehmen und ebenfalls an seinem Platz mitten in der Wand abzusetzen versuchen würde.

Die Alouette III flog daraufhin nach Innsbruck um die am Flughafen bereits wartende Mannschaft samt Stahlseilgerät aufzunehmen und ins Karwendel zu bringen. Der Anflug erfolgte über die Karwendelketten bis zum Hohljoch, wo man schon einen guten Blick in die Wandflucht der Plattenspitze bekam. Hier wurde zwischengelandet und die Mannschaft zum Aussteigen in der Wand vorbereitet. Schuss und Leitner saßen mit angeschnalltem Sitzgurt im Hubschrauber und Pittracher wurde direkt am Windenseil eingehängt und blieb auf der Kufe des Helikopters außen stehen, um bei Erreichen des Zieles vom Windenführer sofort abgelassen werden zu können. Zunächst schien es, als käme ein Absetzen in der Wand nicht in Frage, zu dicht schien der Nebel und zu knapp an dem Platz wo der Heeres Flugretter immer noch wartete. Nur dem außerordentlichen Einsatzwillen des Piloten ist es zu verdanken, dass es nach mehrfachem Ansetzen gelang, zuerst Pittracher abzusetzen, dann Schuss und Leitner. Bei der letzten Aktion kam auch noch das Stahlseil an der Winde punktgenau auf den Paltz herunter, wo es dringend benötigt wurde.

Inzwischen war es bereits spät am Nachmittag, als mit der eigentlichen Bergung begonnen werden konnte. Man entschloss sich den sanitätsmäßig gut ausgebildeten Flugretter des Bundesheeres am Stahlseil bis zu den beiden Kletterern abzuseilen, wo er eine minimale medizinische Versorgung durchführen sollte. Eine Verankerung war eingerichtet, das 800 m Stahlseil aufgestellt, die Bremstrommel eingehängt und der Flugretter konnte zum Verletzten abgeseilt werden.

Nun wurde offensichtlich, dass höchste Eile geboten war. Der Verletzte war bewusstlos und hatte schwere Verletzungen, die notdürftig versorgt wurden. Pittracher entschied eine „Crashbergung“ durchzuführen. Er veranlasste, dass der Flugretter gleich beide Kletterer anhängen sollte, damit noch ein Zeitfenster für die Rückholung der Stahlseilmannschaft im oberen Wandteil ermöglicht werden konnte. Man hatte zwar bereits an ein Biwak gedacht, aber wenn irgend möglich, sollte doch versucht werden per Hubschrauber wieder ausgeflogen zu werden.

Die Abseilaktion mit den drei Personen über die unteren 300 Hm bis zum Wandfuß verlief problemlos, sodass der Verletzte mit dem Flugretter in den Hubschrauber verladen und ins Krankenhaus geflogen werden konnte. Der unverletzte Kletterer konnte selbständig zu seinem frühmorgendlichen Ausgangspunkt absteigen.

Das lange Stahlseil hatte sich eindeutig bewährt, die Bergung konnte trotz widriger Umstände noch am gleichen Tag abgeschlossen werden. Die drei Mann für die Bedienung waren äußerst knapp bemessen, es hat sich jedoch gezeigt, dass im Falle des Fehlens des Flugretters, sogar die drei allein die Bergung hätten durchführen können. Zwei Mann bei der Bedienung sind im äußersten Notfall ausreichend und der dritte Mann fährt mit dem Verletzten über die Wand ab.

Dass es schließlich noch gelungen ist die drei Innsbrucker Bergretter samt ihrem Stahlseilgerät per Winde aus der Wand zu fliegen zeugt nicht nur von der hervorragenden fliegerischen Qualität des Bundesheer Piloten, sondern auch von der Leistungsfähigkeit der langen Stahlseile, wenn sie per Hubschrauber an den Einsatzort geflogen werden können. Nur die traurige Nachricht vom Ableben des Unfallopfers im Krankenhaus, hat die Euphorie über den außergewöhnlichen Einsatz merklich gedämpft. Alle Beteiligten haben jedenfalls ihr Bestes gegeben – über Leben und Tod wird an höherer Stelle entschieden.